L’injustice de la justice en ligne

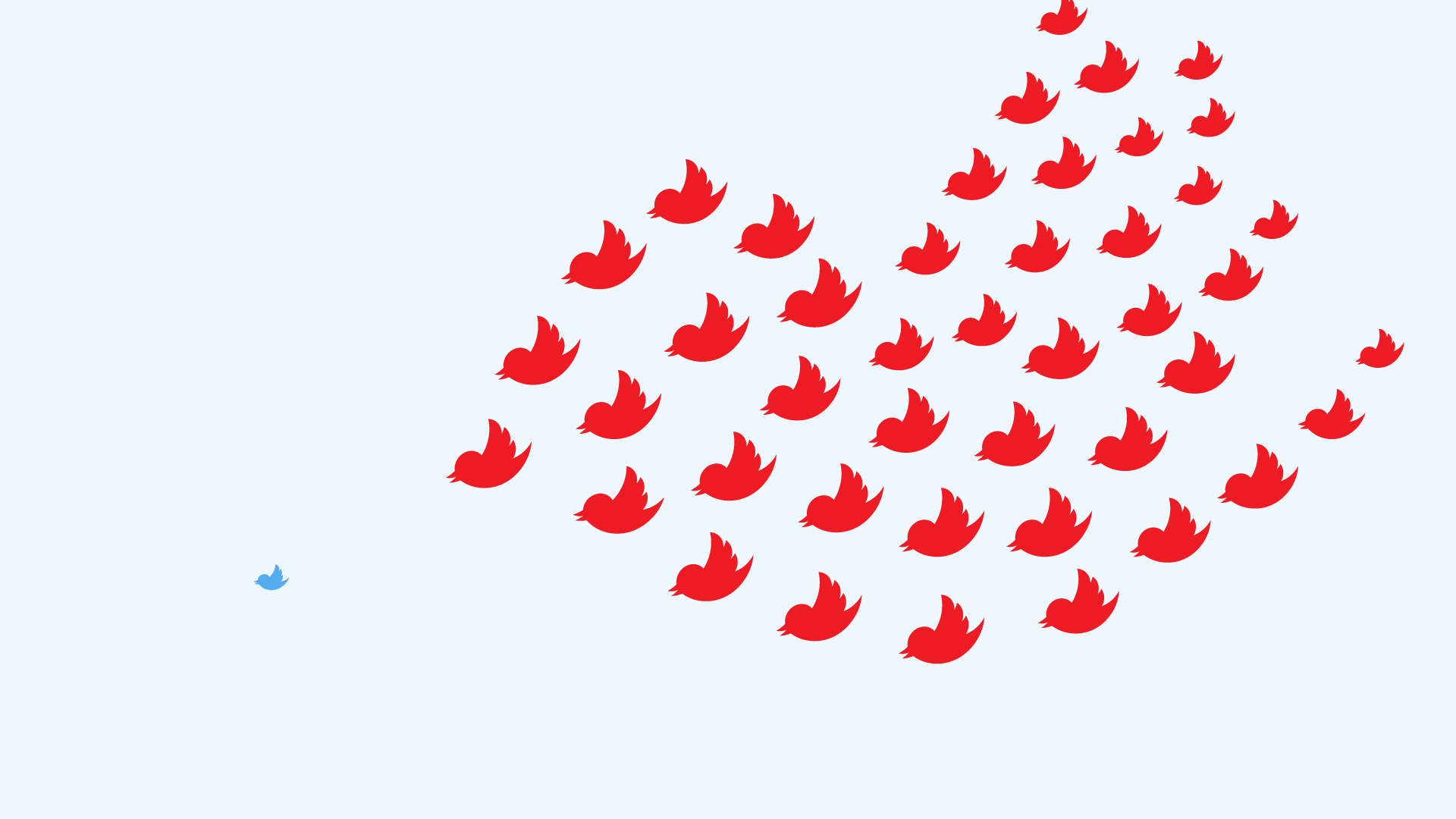

La puissance d’Internet n’est sans doute jamais plus flagrante que dans la rapidité avec laquelle le public rend la justice […] ou l’injustice.

En juillet 2015, un dentiste américain, Walter Palmer, abattait un lion au Zimbabwe au cours d’une chasse. Le félin, qui faisait partie des animaux du Parc national de Hwange, était suivi (ainsi que sa troupe) depuis 1999, dans le cadre de recherches menées par une université d’Oxford. Âgé de treize ans, il s’appelait Cecil et était très apprécié des touristes du parc qui le reconnaissaient à sa longue crinière noire lorsqu’il approchait de leur véhicule.

L’annonce de la mise à mort de Cecil déclencha l’indignation générale, d’abord en ligne, puis dans des médias plus classiques. En quelques heures, la nouvelle faisait partie des principaux sujets d’actualité. Elle occupa la première place sur Twitter et fit l’objet d’articles dans de nombreux journaux, médias et blogs, la plupart condamnant Walter Palmer et son acte. L’homme retourna aux États-Unis et, dans une déclaration, il précisa qu’il pensait avoir agi en toute légalité, ajoutant que la chasse au gros gibier était l’une de ses passions.

Bien que les autorités du Zimbabwe aient, par la suite, confirmé l’absence d’infraction à la législation, les utilisateurs en ligne étaient outrés. Comment l’assassin d’un animal protégé, en particulier d’un animal qui avait suscité tant d’affection, pouvait-il rester impuni ?

Quel que soit le sens moral de cet acte en tant que tel (et il est tout de même honteux qu’une créature soit chassée et abattue pour le plaisir d’un homme), ce qui est plus complexe et surprenant à bien des égards, c’est la manière dont le public en ligne s’est attaqué à Palmer, transformant le chasseur en proie.

LE POUVOIR DE LA FOULE

Le journaliste et écrivain gallois Jon Ronson s’est penché sur cette question dans son livre à succès So You’ve Been Publicly Shamed. Il s’adresse au lecteur en tant que membre de « la foule », comme il l’appelle : quelqu’un qui, dans les débuts de Twitter, s’empressait de faire honte aux méfaits des autres (« des humiliations desquelles être fier », assure-t-il encore) ; il espérait qu’ainsi, l’opprobre servirait la « démocratisation de la justice », pour reprendre sa formulation.

L’un des cas qu’il traite est celui d’une Américaine, Justine Sacco, directrice d’un service de Relations publiques. En décembre 2013, alors qu’elle se rendait en Afrique du Sud, elle posta un message censé être humoristique, associant imprudemment race et SIDA. Lorsqu’elle vérifia son téléphone au terme de ses onze heures de vol, son nom était le plus souvent cité sur Twitter. Par le biais du mot-dièse #HasJustineLandedYet (Justine a-t-elle enfin atterri ?), les utilisateurs condamnaient sa plaisanterie (beaucoup appelant à ce qu’elle perde son travail), tout en suivant la progression de son avion et en anticipant la découverte de la controverse qu’elle avait déclenchée. Quelqu’un à l’aéroport du Cap posta une photographie d’elle portant des lunettes de soleil, soi-disant pour se dissimuler. Ses employeurs, mis au courant du tweet et du scandale, la licencièrent. Une recherche rapide de son nom sur Google (ce qui s’est produit plus de 1,2 million de fois au cours des onze jours suivants, d’après Ronson) montre que ce geste malavisé avait fini par la définir.

Immédiatement après que Justine Sacco l’a envoyé à ses 170 abonnés sur Twitter, son tweet malavisé s’est propagé à toute vitesse. Une foule empressée de persécuteurs en ligne et de « trolls » l’a rapidement condamnée pour cruauté raciste. S’ils s’étaient intéressés un peu plus au contexte avant de juger hâtivement, ils auraient su que la remarque se voulait ironique ; selon l’auteur Jon Ronson, c’était une blague mal formulée contre les privilèges et le racisme.

Walter Palmer fut gratifié du même intérêt. Son cabinet dentaire fut localisé et son adresse communiquée en ligne, attirant des manifestants et l’obligeant à fermer plusieurs semaines. Il fit des excuses publiques, que les critiques disséquèrent sans les prendre en compte. Tout fut rapporté et repris dans de multiples articles, blogs et tweets.

Certains commentateurs, dont Ronson, ont assimilé ces phénomènes aux châtiments publics d’autrefois, qui ont fait partie des systèmes judiciaires pendant des siècles. Exécutions publiques, piloris, coups de fouets, marquages au fer et carcans, tous ces moyens visaient à exercer la justice par la honte infligée.

« Cette carcasse de bois et de fer symbolisait les affres les plus cruelles de l’ignominie. Il semble bien, en effet, [qu’]il n’y a pas d’outrage qui aille plus à l’encontre de notre commune nature que celui qui interdit au coupable de cacher son visage sous le coup de la honte. Or, telle était l’essence de ce châtiment. »

Très souvent, la flétrissure était plus psychologique que physique. Par exemple, le roman de Nathaniel Hawthorne, La Lettre écarlate, raconte l’histoire de Hester Prynne qui, jugée coupable d’adultère, est condamnée par la loi à porter en public un grand A rouge écarlate cousu sur ses vêtements. La lettre, tel un marquage d’étoffe, avait pour but d’humilier la femme et d’avertir la population.

Au dix-neuvième siècle, les châtiments publics du passé ont nettement régressé (sans disparaître pour autant), mais ils servent apparemment de modèles à la justice en ligne. En revanche, la version actuelle est différente, et peut-être plus dangereuse. Comme l’écrit l’experte en sciences sociales Jennifer Jacquet, « la rapidité avec laquelle l’information peut voyager, la fréquence des humiliations anonymes, l’ampleur de l’audience accessible et la permanence de l’information distingue le pilori virtuel du pilori du passé » (Is Shame Necessary). Cependant, l’aspect le plus notoire de cette forme moderne d’humiliation publique (le shaming) est peut-être dans son appellation : il est bon de se demander où est la .

UNE INDIGNATION « JUSTE »

On a beaucoup parlé des cas de Walter Palmer et Justine Sacco, mais ce ne sont pas les seuls. Un dossier spécial du magazine en ligne américain Slate intitulé « 2014, The Year of Outrage » [commenté sur Slate.fr sous le titre « 2014, l’année qu’on a passée à être profondément choqués »], a répertorié pour chaque date au moins un événement ayant déclenché le courroux des internautes. Pour certains jours, il y avait l’embarras du choix, et le rythme ne s’est pas calmé depuis.

Cela n’a rien d’étonnant, étant donné la puissance indéniable de la foule numérique. « En utilisant l’humiliation, nous mettions en œuvre un outil extrêmement puissant. Coercitif, sans limites ni frontières, et toujours plus rapide et influent. Les hiérarchies s’en trouvaient aplanies ; les sans-voix prenaient la parole », explique Jon Ronson. À l’époque, il considérait le phénomène comme « une justice citoyenne qui l’emportait de façon éclatante et justifiée ».

Comme pour la blague de Justine Sacco, les actes ciblés par ces humiliations en ligne sont rarement des crimes au sens habituel du terme. Ils ne permettent souvent aucun recours judiciaire. C’est l’une des légitimités du phénomène : l’humiliation en ligne est une façon d’appliquer la justice dans des domaines où le droit ne peut ou ne veut intervenir. Incompétences mineures et faux pas insignifiants, même purement subjectifs, sont raillés par les foules des réseaux. En revanche, un crime grave est le plus souvent laissé aux tribunaux. Ce qui reste est accessible aux internautes comme jamais auparavant.

Les mécanismes de l’humiliation en ligne peuvent séduire dans un premier temps : c’est un outil moral, employé afin d’obtenir une « justice intègre » pour un ensemble spécifique de méfaits. Cependant, plusieurs observateurs, dont Ronson, ont exprimé des doutes quant aux résultats obtenus, et il convient de se demander si cet outil a une quelconque efficacité en matière de justice.

DES JUGEMENTS HÂTIFS

Internet rime avec vitesse. Il est facile à lire, facile à parcourir et facile à parler. Tout se passe rapidement. On peut compter cent quatre-vingt mille tweets (ou gazouillis) dans le temps qu’il a fallu pour saisir cette phrase. Ce rythme contraint ceux qui veulent appliquer une justice civile, car il laisse peu de temps pour juger ou réfléchir en profondeur. En regardant les cas d’humiliation en ligne, on constate que les gens sont rarement prompts à écouter, lents à parler ou lents à se mettre en colère, contrairement aux conseils que l’apôtre Jacques a donnés au premier siècle (Jacques 1 : 19). Justine Sacco en a été victime et, d’une certaine façon, ses accusateurs également.

Ce n’est pas comme si ceux qui couvraient de honte autrui étaient infaillibles, après tout. En 2014, une photographie publiée montrait le réalisateur Steven Spielberg, tout sourire, assis devant un tricératops robotisé utilisé dans son film Jurassic Park ; certains l’interprétèrent hâtivement comme la pose d’un chasseur d’animaux devant son trophée. Un mini-scandale éclata bien que le dernier de ces dinosaures se soit éteint des millions d’années plus tôt. Le tumulte provoqué, bien que de moindre ampleur, fut semblable à celui qu’avaient connu Palmer ou Sacco.

Internet ne promeut pas les conditions nécessaires à un jugement réfléchi, ce qui est regrettable étant donné les conséquences pour les accusés. D’autres facettes élémentaires de la justice manquent apparemment. La Bible exige la déclaration de témoins pour que le suspect d’un crime puisse être poursuivi (Deutéronome 19 : 15 ; 2 Corinthiens 13 : 1) et, effectivement, c’est un principe fondamental dans de nombreux systèmes judiciaires modernes. En revanche, il est rarement applicable dans le monde en ligne. Cet environnement laisse peu de temps pour vérifier les faits, analyser les témoignages ou tenir compte du contexte. La précipitation est telle que, dans certains cas, on se demande même s’il y a vraiment eu un jugement, sauf a posteriori. Comme dans le procès indigne que relate Lewis Carroll dans Les aventures d’Alice au pays des Merveilles, la sentence semble parfois précéder le verdict.

« “Que les jurés délibèrent en vue de rendre leur jugement”, dit, pour la vingtième fois, peut-être, de la journée, le roi. “Non, non ! s’écria la reine. La condamnation d’abord […] le jugement ensuite” »

Cette précipitation crée aussi l’illusion qu’Internet est, par essence, éphémère. On ne peut ni le toucher, ni le prendre dans la main. Quelque chose est entré au clavier, puis apparaît dans un « nuage » au milieu d’une multitude d’autres données intangibles. Ce quelque chose a à peine existé dans un cerveau avant d’exister sur la toile. Tout paraît plus lointain que lors d’interactions face à face.

De ce fait, les gens se sentent plus libres de dire en ligne ce qui leur passe par la tête. C’est ce qu’on appelle « la désinhibition en ligne ». La capacité d’agir anonymement y contribue largement. Un accusateur sans nom peut agir sans porter de responsabilité puisque la possibilité de recours est mince. À cause de ce manque de responsabilisation, les gens agissent en réfléchissant moins, en multipliant et précipitant leurs interventions et en faisant preuve d’une moindre retenue. Comme le journaliste du New York Times John Markoff l’a déclaré à Jennifer Jacquet, il a fini par prendre conscience que « le monde en ligne est plein de provocations et autres méchancetés (« trolls »), et les gens s’y comportent comme ils ne le feraient jamais en présence de leur interlocuteur ». Les humiliations en ligne paraissent moins incriminantes et moins réelles qu’un châtiment public a pu l’être pour les accusateurs de Hester Prynne.

Jon Ronson se souvient d’un journaliste du site d’information américain Gawker [consacré principalement aux célébrités et aux médias] ; il avait été l’un des détracteurs de Justine Sacco mais, dans un courriel, il avait écrit à l’auteur avoir l’impression que les choses finiraient par s’arranger pour elle, si ce n’était déjà fait, en précisant : « Le potentiel d’attention des gens est tellement court ; aujourd’hui, ils vont s’emballer pour quelque chose d’autre ! » C’est loin d’être vrai. Sacco a perdu, non seulement ce qu’elle estimait être « le job de ses rêves » , mais aussi sa réputation. « Si je perdais la mémoire demain à la suite d’un accident de voiture et si je faisais une recherche Google sur mon nom en rentrant chez moi, ce serait ma nouvelle réalité » , expliqua-t-elle à Ronson avec appréhension. Elle a finalement décroché un nouvel emploi, mais il suffit d’une interrogation rapide sur son nom via Google pour vérifier que ses craintes n’étaient pas sans fondement.

On n’investit pas autant de temps et de réflexion dans ce que l’on dit en ligne car les propos ne semblent pas avoir autant d’impact que les brimades et les colportages de rumeurs classiques – peut-être parce qu’ils n’ont pas l’air aussi personnel. Mais cela n’en est pas moins vrai. Jennifer Jacquet précise : « Contrairement aux commérages d’autrefois, transmis par voie orale ou imprimés, la rumeur sur Internet est rapide, à grande diffusion, gravée dans le marbre numérique et peut souvent être retrouvée par des recherches ». Les gens peuvent oublier, mais pas Internet. Pour la personne visée, les dégâts psychologiques risquent d’être encore plus graves.

Une humiliation publique est aussi une question de pouvoir. « Sur Twitter, nous décidons nous-mêmes qui mérite d’être dégommé. Nous fabriquons notre propre consensus, sans l’influence de la justice pénale ou des médias. Cela nous rend redoutables ! », explique Ronson. Les forums en ligne offrent aux utilisateurs la possibilité d’impressionner les autres ; en matière d’humiliation, ils occupent alors le rôle de juge ou d’instance dirigeante. Michel Foucault, historien des idées et auteur du remarquable ouvrage, Surveiller et punir, a écrit que l’exercice d’une punition est en partie motivé par le désir d’affirmer et de démontrer un pouvoir souverain. Autrefois, c’était le souverain ou le juge qui était en droit de châtier ; dans le monde en ligne, il y a un « souverain » en chaque utilisateur.

CRIME ET CHÂTIMENT

Les dynamiques à l’œuvre entre l’agresseur désigné et l’auteur des humiliations sont extrêmement intéressantes. Dans son ouvrage sur la propagation de la violence (Violence : Reflections on a National Epidemic), le psychiatre américain James Gilligan affirme qu’un châtiment est intrinsèquement un acte de violence, une façon de contrebalancer l’agression initiale. « Ce que l’on appelle habituellement un “crime” est le genre de violence que le système judiciaire qualifie d’illégal, tandis qu’un “châtiment” est le genre de violence qualifié de légal. Cependant, les motivations et objectifs qui sous-tendent les deux sont identiques. » Ils relèvent de la notion « œil pour œil » qui figure dans la Torah.

Dans un système judiciaire classique, les sentences, qu’elles soient ou non véritablement « justes et appropriées », sont légitimées par le statut du juge qui les prononce et par des critères de droit préalablement définis. Dans le monde en ligne, en revanche, il n’y a aucun statut, et le droit n’est guère présent. Qui sait ce qui est mérité pour une plaisanterie malavisée ou pour un animal exotique abattu ? Rien n’existe, ou presque, en termes de directives ou de restrictions. Mais le problème est plus grave puisque, comme Foucault l’a signalé, le juge a un besoin inhérent d’annuler, ou mieux encore d’exclure, la culpabilité de punir (c’est-à-dire la culpabilité de pratiquer la violence à l’encontre de l’auteur d’un crime) ; il faut « que le pouvoir qui sanctionne […] demeure innocent de la peine qu’il inflige ». En ligne, les juges autoproclamés, donc sans statut officiel, devraient recevoir une légitimation bien supérieure.

Tous ces éléments contribuent à expliquer les niveaux d’hystérie atteints par les polémiques en ligne. À propos des humiliations publiques antérieures à Internet, Michel Foucault écrivait que le degré d’atrocité du crime (plus simplement, la nature odieuse et/ou scandaleuse qu’il suggérait) était la mesure utilisée pour justifier la sanction. C’était un exercice d’équilibrage entre les deux actes violents : le crime et le châtiment. Si ce dernier était trop zélé, la mesure de l’atrocité risquait d’être augmentée et exagérée suffisamment pour légitimer la punition. On pourrait dire la même chose des humiliations en ligne : l’hystérie de la foule en ligne, souvent incontrôlée, amplifie l’immoralité subjective (« l’atrocité », pour reprendre le terme de Foucault) du crime à un point tel qu’il justifie le châtiment de la foule, même si l’accusé doit y perdre source de revenu, réputation, relations et perspectives d’avenir. Aux yeux d’Internet, la plaisanterie mal formulée de Justine Sacco s’est mise à représenter des siècles de racisme, les privilèges des blancs et les peines de tout un continent ; sous cet angle, la perte d’un travail paraît un faible prix à payer […].

« L’expression “abus de privilège” devenait un permis de dénigrer librement à peu près n’importe qui. »

Dans ce cadre psychologique, les foules en ligne n’ont guère de raison d’avoir des remords. En tout cas, comme les réseaux numériques fonctionnent extrêmement vite (l’affirmation que tout le monde connaîtra ses quinze minutes de célébrité semble aujourd’hui excessive), l’auteur du châtiment ne risque pas de se sentir coupable bien longtemps.

Ce processus produit des sanctions qui, avec le recul, dépassent de loin l’atteinte initiale, semble-t-il. Jennifer Jacquet remarque : « L’humiliation qu’inflige la foule en ligne pose le problème de la proportionnalité ; les petites fautes filmées puis diffusées largement peuvent susciter une punition plus sévère que de graves méfaits qui ne sont pas rapportés, ce qui crée une iniquité intrinsèque et sans doute inévitable. »

Cette iniquité est difficile à réparer car, dans cet environnement, le pouvoir n’existe que dans un sens. Mike Daisey, humoriste spécialiste du monologue qui concocte des informations diffusées sur la radio This American Life, a déclaré à Jon Ronson que les auteurs d’humiliations en ligne « ne veulent pas d’excuses ». Les deux principes d’une relation durable, pardon et réconciliation, ont peu d’adeptes. « Pour que quelqu’un s’excuse, il faut que d’autres écoutent, explique Daisey. On écoute, une personne parle : il y a un échange. […] Un échange de force se produit. » Mais sur les réseaux numériques, il a rarement lieu ; les excuses publiques sont généralement décortiquées puis rejetées sommairement par les auteurs de shaming.

Peut-être le problème tient-il au processus même d’humiliation. Une punition doit être proportionnée au délit ; c’est pourquoi la sincérité des excuses est souvent pesée en fonction de l’acte initial. L’analyse implique surtout de revenir à « l’atrocité » d’origine, c’est-à-dire au degré de cruauté ressenti, et de juger la sincérité de l’auteur du méfait par comparaison. Cependant, l’auteur du délit n’a qu’une chance bien mince puisque l’atrocité a été exagérée (afin de soulager la culpabilité du détracteur) jusqu’à des niveaux irréalistes quasi impardonnables.

DES PRINCIPES ÉTERNELS

Tout cela ressemble à une dérive mal pensée. Les juges – soyons honnêtes, cela pourrait être vous, moi, n’importe qui – sont innombrables. En ligne, nous agissons dans l’impulsion et l’émotion ; nous sommes soumis aux élans de la foule comme l’ont décrit de nombreux auteurs et sociologues, de Nathanael West à Clay Shirky. Ce qui manque bizarrement dans tout cela, c’est une règle de droit. La structure ou le processus grâce auquel la justice en ligne est pratiquée est, au mieux, flou, voire totalement inexistant.

Cela ne devrait pas importer car les principes qui sous-tendent des relations saines, même sur Internet, n’ont pas changé. Le simple fait de ne pas voir notre agresseur ne signifie pas que nous devons être moins patients ou moins indulgents.

Dans l’évangile de Matthieu, Jésus-Christ a présenté brièvement un processus qui permet de résoudre les offenses. La première étape consiste à approcher en privé l’auteur de l’acte pour discuter de l’affaire et tenter de trouver une solution. S’il ne veut pas écouter, Jésus recommande de reprendre contact, cette fois en compagnie de témoins. Si cette méthode ne fonctionne pas, l’étape finale est de se tourner vers les instances dirigeantes (Matthieu 18 : 16‑17). Nulle part, il n’est conseillé de diffuser l’affaire, d’écrire des lettres ouvertes ou d’appeler haut et fort à ce que les parties incriminées perdent leur travail.

« Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. »

Les principes que Christ a exposés opèrent toujours, même dans un environnement numérique. Il n’a jamais prôné l’humiliation publique permanente : rien d’étonnant ! James Gilligan, s’inspirant de sa vaste expérience face à certains des plus odieux criminels au monde, affirme que « la honte est la première ou principale cause de toutes les violences, qu’elles soient à l’encontre des autres ou de soi-même. »

Cependant, nous ne devrions probablement pas être surpris par le développement de ce genre de système judiciaire sans ancrage. Dans le même évangile, Christ prédit que la règle de droit finira par disparaître et qu’en conséquence, les liens relationnels s’étioleront : « Et, parce que l’iniquité se sera accrue, l’amour du plus grand nombre se refroidira » (Matthieu 24 : 12). Il est certain que le monde de l’humiliation en ligne semble bien froid !

Internet est encore récent et il peut encore fixer un ensemble de règles qui permettrait une forme de justice viable. Dans un contexte qui, cependant, valorise l’extrême (le plus suivi, le plus de clics […] ), il est difficile d’imaginer une évolution prudente. Il est donc rassurant de lire d’autres déclarations prophétiques de la Bible, selon lesquelles même le monde refroidi décrit par Matthieu arrivera à son terme en s’en remettant à une société fondée sur des lois plus clémentes et plus gratifiantes. Dans cette société à venir, le « cœur de pierre » de l’humanité aura été remplacé par « un cœur nouveau » et « un esprit nouveau » (Ézéchiel 36 : 26). Comme l’apôtre Jean l’a écrit en Apocalypse 21 : 4 (Nouvelle édition de Genève, 1979), le jour viendra où les crimes seront abolis dans une société où « il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses [auront] disparu ».